“七七事變”后��,日本侵略軍占領(lǐng)平�、津,沿津浦����、平漢、平綏三線進犯���,妄圖在“三個月內(nèi)滅亡中國”�。

沿平綏線進攻的日軍第5師團和關(guān)東軍第1�����、2、11���、15獨立混成旅團���,在南口和天鎮(zhèn)擊潰國民黨守軍后,于1937年9月20日前后進入淶源���、靈丘���、懷仁、左云一線��。國民黨守軍節(jié)節(jié)敗退�����,日軍如入無人之境���。國民黨第二戰(zhàn)區(qū)司令長官閻錫山調(diào)集平綏沿線后撤的晉綏軍和中央軍一部,在平型關(guān)�����、雁門關(guān)、神池一線沿內(nèi)長城布防�����。準(zhǔn)備在繁峙縣城���、砂河之間與日軍決戰(zhàn)��。

就在華北戰(zhàn)場十分危急�、山西形勢岌岌可危之際���,八路軍向華北抗日前線急速挺進��。先頭部隊第115師343旅和獨立團在師長林彪�����、旅長陳光率領(lǐng)下���,急行軍日夜兼程向平型關(guān)方向進發(fā),9月19日抵達靈丘縣上寨�����、下關(guān)地區(qū)集結(jié)。第115師司令部和344旅在副師長聶榮臻����、旅長徐海東率領(lǐng)下,9月23日從阜平直插上寨����,與先頭部隊會合。

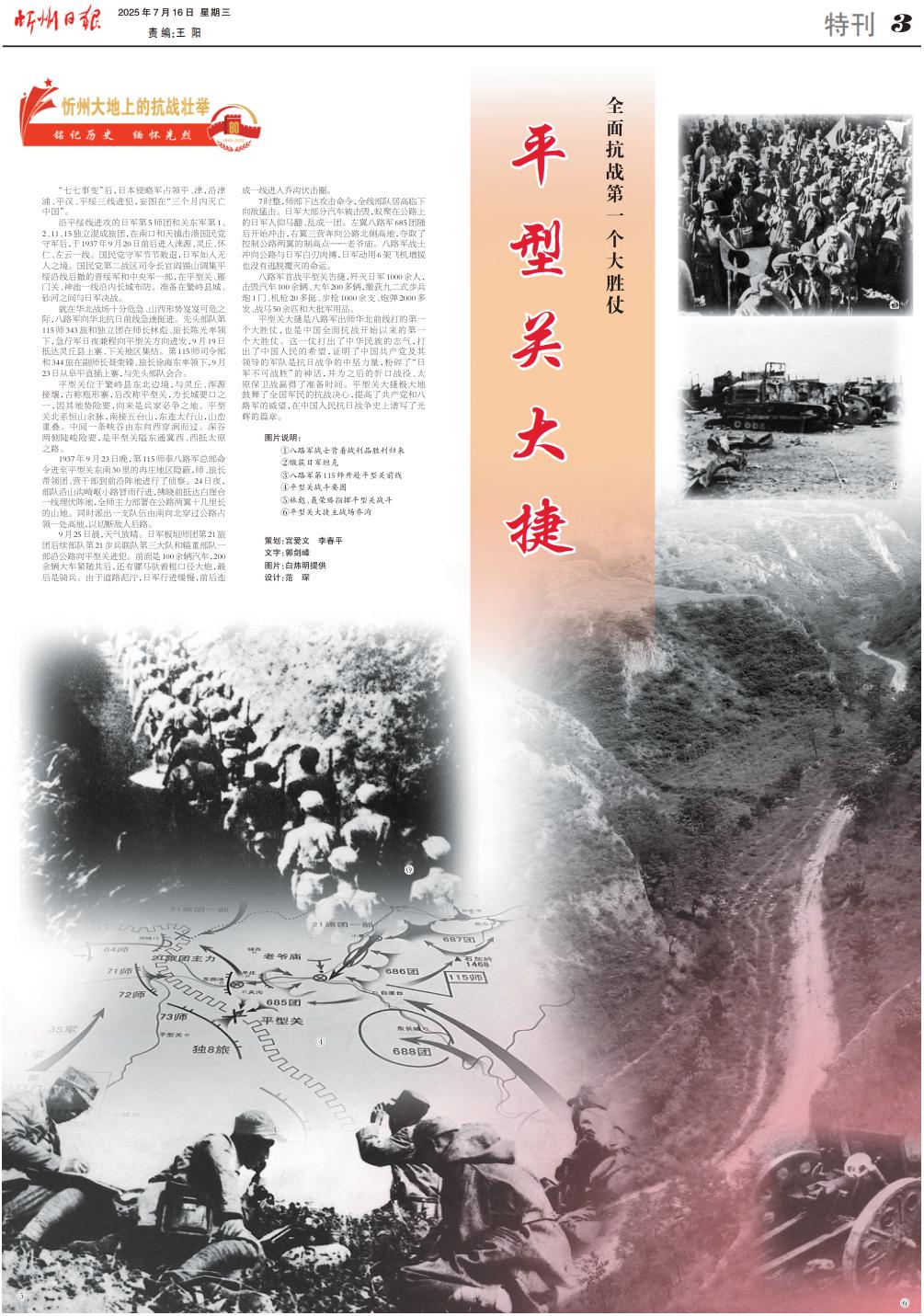

平型關(guān)位于繁峙縣東北邊境����,與靈丘、渾源接壤���,古稱瓶形寨�����,后改稱平型關(guān),為長城要口之一����,因其地勢險要,向來是兵家必爭之地����。平型關(guān)北系恒山余脈���,南接五臺山,東連太行山����,山巒重疊。中間一條峽谷由東向西穿澗而過���。深谷兩側(cè)陡峻險要�,是平型關(guān)隘東通冀西����、西抵太原之路。

1937年9月23日晚���,第115師奉八路軍總部命令進至平型關(guān)東南30里的冉莊地區(qū)隱蔽��,師����、旅長帶領(lǐng)團����、營干部到前沿陣地進行了偵察�����。24日夜���,部隊沿山溝崎嶇小路冒雨行進,拂曉前抵達白崖臺一線埋伏陣地��,全師主力部署在公路兩翼十幾里長的山地����。同時派出一支隊伍由南向北穿過公路占領(lǐng)一處高地,以切斷敵人后路�����。

9月25日晨��,天氣放晴�。日軍板垣師團第21旅團后續(xù)部隊第21步兵聯(lián)隊第三大隊和輜重部隊一部沿公路向平型關(guān)進犯。前面是100余輛汽車����,200余輛大車緊隨其后,還有騾馬馱著粗口徑大炮���,最后是騎兵��。由于道路泥濘���,日軍行進緩慢,前后連成一線進入喬溝伏擊圈��。

7時整���,師部下達攻擊命令����,全線部隊居高臨下向敵猛擊����。日軍大部分汽車被擊毀,蟻聚在公路上的日軍人仰馬翻��、亂成一團���。左翼八路軍685團隨后開始沖擊��,右翼三營奔向公路北側(cè)高地���,奪取了控制公路兩翼的制高點——老爺廟��。八路軍戰(zhàn)士沖向公路與日軍白刃肉搏�,日軍動用6架飛機增援也沒有逃脫覆滅的命運�����。

八路軍首戰(zhàn)平型關(guān)告捷���,殲滅日軍1000余人����,擊毀汽車100余輛�����、大車200多輛����,繳獲九二式步兵炮1門、機槍20多挺、步槍1000余支����、炮彈2000多發(fā)���、戰(zhàn)馬50余匹和大批軍用品�。

平型關(guān)大捷是八路軍出師華北前線打的第一個大勝仗����,也是中國全面抗戰(zhàn)開始以來的第一個大勝仗。這一仗打出了中華民族的志氣�,打出了中國人民的希望,證明了中國共產(chǎn)黨及其領(lǐng)導(dǎo)的軍隊是抗日戰(zhàn)爭的中堅力量���,粉碎了“日軍不可戰(zhàn)勝”的神話����,并為之后的忻口戰(zhàn)役����、太原保衛(wèi)戰(zhàn)贏得了準(zhǔn)備時間。平型關(guān)大捷極大地鼓舞了全國軍民的抗戰(zhàn)決心�����,提高了共產(chǎn)黨和八路軍的威望,在中國人民抗日戰(zhàn)爭史上譜寫了光輝的篇章��。

策劃:宮愛文 李春平

文字:郭劍峰

圖片:白煒明提供

設(shè)計:范琛

(責(zé)任編輯:盧相?�。?/span>